Kembalinya empat pulau ke Aceh bukan sekadar koreksi administratif. Ini tamparan keras terhadap politik kekuasaan yang arogan dan abai sejarah.

Ada hal yang lebih menyakitkan dari kekalahan: ketika kau percaya telah menang, lalu kenyataan membalikkan narasi. Itulah yang terjadi pada Bobby Nasution. Gubernur Sumatera Utara sekaligus menantu mantan presiden itu mungkin mengira dokumen dari Kemendagri cukup untuk menegaskan dominasi. Tapi sejarah, geografi, dan kehendak Aceh justru bicara lain.

Empat pulau yang sempat “digeser” ke Sumut lewat keputusan administratif kini kembali ke Aceh, bukan karena negosiasi panjang, bukan pula karena unjuk rasa massif. Melainkan karena Presiden Prabowo membaca sesuatu yang tak terlihat oleh para birokrat: bahwa peta bukan alat kekuasaan, tapi bukti kehormatan. Dan kehormatan tidak bisa diserahkan pada spreadsheet kementerian.

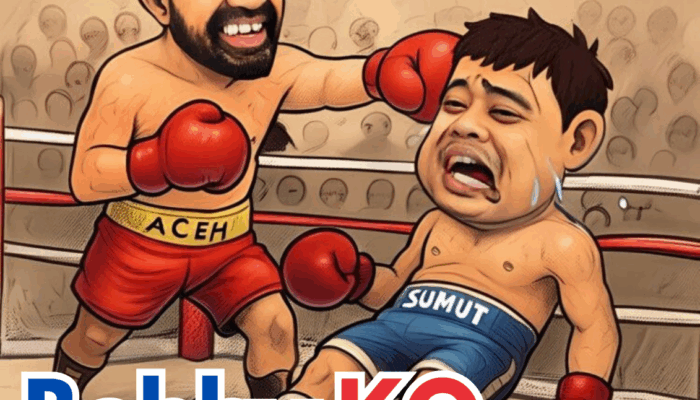

Di level simbolik, ini adalah KO politik. Bobby datang ke ring dengan dokumen, tampil percaya diri dengan narasi kerja sama, tapi pulang dengan pelajaran pahit: bahwa jadi bagian dari lingkaran istana bukan jaminan untuk menang dalam duel legitimasi wilayah.

Sebaliknya, Mualem—Gubernur Aceh—bermain senyap tapi mematikan. Tanpa banyak bicara di publik, ia langsung menuju episentrum kekuasaan: Presiden. Ia bawa peta Hindia Belanda, bukti tata ruang lokal, dan satu senjata yang tak dimiliki Bobby: ingatan panjang rakyat Aceh tentang wilayah mereka yang dirampas secara diam-diam.

Birokrasi pusat, seperti biasa, terlalu lambat untuk menyadari kekeliruannya. Kekeliruan verifikasi nama dalam program rupabumi 2009 dibiarkan tumbuh menjadi keputusan resmi. Ironisnya, negara lebih cepat melegalkan kesalahan daripada mengakui kebenaran. Tapi kali ini, istana tidak tinggal diam.

Keputusan Prabowo mengembalikan keempat pulau ke Aceh bukan semata koreksi administratif. Ini sinyal keras: bahwa negara tak boleh lagi main-main dengan batas wilayah. Bahwa kekuasaan tak bisa menginjak-injak sejarah hanya karena punya stempel kementerian.

Bagi Aceh, ini bukan sekadar kemenangan wilayah. Ini pemulihan marwah. Sementara bagi Bobby, ini alarm keras: bahwa politik bukan soal relasi istana semata, tapi tentang merawat nalar dan sensitivitas sejarah. Sesuatu yang sayangnya hilang saat ia memilih tampil agresif, bukan kolaboratif.

Empat pulau sudah kembali ke rumahnya. Tapi luka akibat pemindahan diam-diam itu masih membekas. Semoga ini jadi pelajaran, bukan hanya bagi Bobby, tapi seluruh pejabat publik: bahwa peta bukan proyek—ia adalah narasi kehormatan. Dan jika tak hati-hati, kekuasaan bisa saja jadi bumerang yang memalukan.